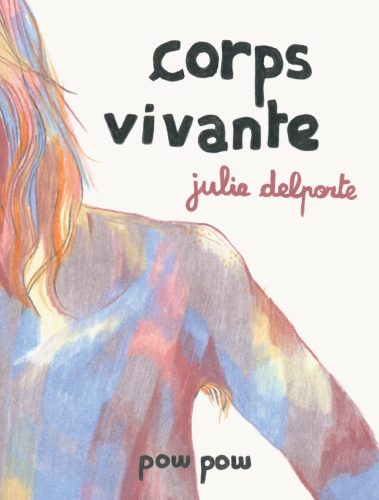

Lorsque j’évoque Corps vivante, sa publication la plus récente chez Pow Pow, l’illustratrice au coup de crayon éthéré et organique évoque une réticence. « Pour moi, ce livre parle de lui-même. En entrevue, on me demande beaucoup de justifier le livre en parlant de moi. Pourtant, le livre parle pour lui-même. » Citant Annie Ernaux, aussi présente dans Corps vivante, elle reconnaît qu’à l’image de ses autres écrits, il y a beaucoup d’elle dans son plus récent récit. Si l’autrice a longtemps été à l’aise avec l’autopromotion, les mille pistes lancées dans son livre la poussent à se retrancher derrière l’écriture. Elle émet des doutes quant à la pertinence de parler de son intimité. Laissant les lecteurs et lectrices se projeter dans le récit, elle trace une limite entre sa vie personnelle et le texte. Pour ne pas dupliquer le travail : la rencontre est dans le livre. « Écrire, c’est ma façon d’être militante », précise-t-elle.

Écouter le livre, oui, mais aussi lire le dessin. Pour Julie Delporte, le dessin est une écriture en soi. Pour Corps vivante, elle a décidé de dessiner tout ce qui lui plaisait. « C’était pendant la pandémie. Je suis partie en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. J’ai dessiné ce que je trouvais beau : roches, algues et autres matières organiques. Je prenais des longues marches – on avait le temps. Je cherchais des yeux des choses graphiquement plaisantes. » Pendant cette période, elle a tenté de revenir à la base. Ce qu’elle ressentait comme sensation lorsqu’elle s’attelait à l’ouvrage, la pression du crayon, la lenteur, la fatigue de la main. Mais aussi les formes organiques qui se profilaient, les contours physiques, la couleur. Puis, des symboles ont émergé. « Je me rappelle avoir vu une vulve dans une fleur fanée. Je me suis dit : je suis donc bien aveugle de pas avoir remarqué avant ! » De cette découverte a fleuri une nouvelle réflexion vis-à-vis de l’érotisme féminin. Lié au plaisir visuel, à la beauté et à la douceur.

Pour Corps vivante, l’écriture s’est donc faite en parallèle avec le dessin, encapsulant une période de vie. Ensuite est venu le montage, « comme un film », mentionne Delporte. Pour l’artiste, qui se considère aussi comme cinéphile, le 7e art a une place primordiale. « Le cinéma a marqué notre génération, plus que celle de nos parents. La télé, l’image : ça a modelé beaucoup de choses », surtout en rapport avec l’hétéronormativité. Entre les codes très genrés et binaires dans les classiques et le peu de représentation lesbienne – à l’exception d’un personnage butch, très masculinisé –, Delporte se pose la question « Est-ce que j’aurais pu être lesbienne dès l’adolescence ? ». Nous convenons que la nouvelle génération a définitivement plus de représentation de la diversité sexuelle, une manière plus positive de voir les choses, loin des récits dramatiques de coming-out sous le signe de la tourmente.

Notre conversation bifurque vers les notions de roman graphique, de bande dessinée et autres appellations. « Qu’est-ce qu’une bande dessinée ? Plein de gens vont dire que Corps vivante n’en est pas une. Moi, je fais le livre que je fais. » Baignant dans le milieu de la bande dessinée, l’artiste se heurte souvent à des définitions strictes du médium. Delporte décrit la complexité des critères. « Chez les Américains, il y a le graphic novel, qui se distingue du comic. Ce sont deux codes différents. Ici, c’est plus compliqué, plus nuancé. » Quoiqu’elle n’aime pas le terme bédéiste, Julie Delporte précise : « Je fais des livres dont les textes et les images sont indissociables. C’est ça pour moi, la définition de la bande dessinée. » Ultimement, Julie Delporte souhaite explorer le plus d’endroits possible dans son travail.

Sa démarche se base sur cet impératif à « queeriser », rendre queer par sa présence, des domaines artistiques. Elle évoque son exposition d’originaux de Corps vivante ou de céramique pour Décroissance sexuelle comme autant de manières d’occuper des lieux et des pratiques, de redéfinir les codes en faisant valoir ses valeurs ; de laisser le libraire se gratter la tête quand vient le temps de classer un livre.