Adorant peindre, écrire et illustrer, Valérie Picard a travaillé comme graphiste et directrice artistique avant de cofonder Monsieur Ed avec Alice Liénard. « On voulait créer des livres à notre façon, être plus edgy, oser des sujets et des trucs visuels », se souvient-elle.

Et surtout, rendre la beauté accessible. « Un album illustré, c’est de l’art portatif. J’ai envie d’offrir aux jeunes différents univers visuels et de l’art accessible à leur niveau, afin qu’ils puissent comprendre le monde à travers la littérature, développer leur œil et leur esprit critique. »

Celle qui dit avoir passé des heures à observer les illustrations d’Isabelle Arsenault est portée par une passion évidente. « Chaque projet, je rentre dedans comme si c’était le mien. Je le porte de A à Z. J’accompagne beaucoup les créatrices, j’utilise le féminin pour les nommer car je travaille principalement avec des femmes. Je veux vraiment leur succès. Je leur donne tout ce que je suis. »

Quand on interroge Marie Cadieux sur l’origine de Bouton d’or Acadie, fondée il y a 26 ans, elle évoque la nécessité d’une maison d’édition jeunesse acadienne. « On répond au même besoin que La courte échelle le fait depuis ses débuts au Québec : on offre des histoires qui nous ressemblent », souligne l’éditrice.

Quoi de mieux pour aider les jeunes à se voir dans une œuvre que de l’illustrer? « On est de plus en plus nourris d’images instantanées et en mouvements, dit-elle. J’imagine mal rejoindre les enfants sans un travail particulier d’illustrations à différentes échelles. »

Située à Moncton, la maison se fait un devoir de mettre en valeur la richesse picturale acadienne qui se déploie au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, sur l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve, en Louisiane, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Sa situation géographique implique toutefois des défis de réseautage avec les collègues québécois. « Les illustrateurs ont toujours un grand plaisir à travailler avec nous, précise Mme Cadieux. Mais, dans certains cas, ils nous connaissent moins ou ils hésitent un peu à s’engager, parce que nos tirages sont légèrement plus petits que certaines maisons d’édition québécoises plus connues. Cela dit, on est très forts sur la réimpression. »

La naissance d’une étoile

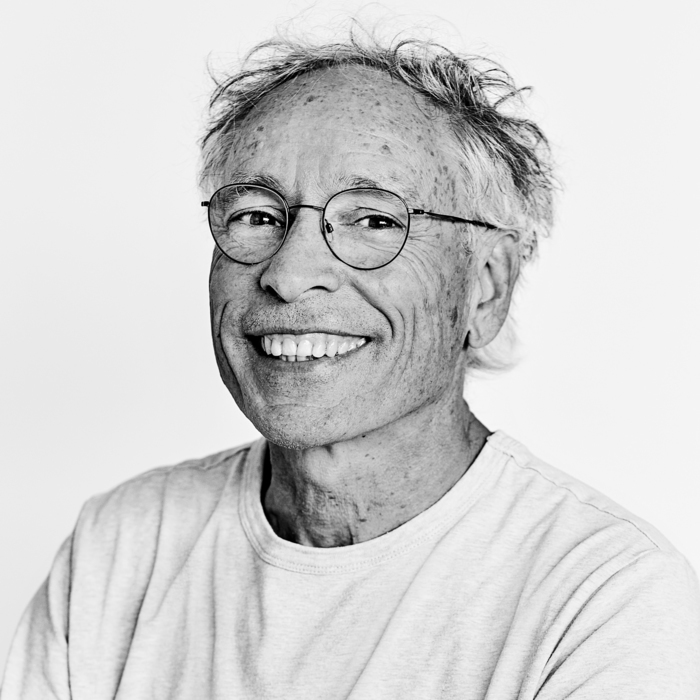

Né en 1958 au Saguenay–Lac-Saint-Jean, d’une mère Bretonne et d’un père Parisien, Jacques Goldstyn a d’abord misé sur ton talent de dessinateur pour être aimé. « Au primaire, je n’étais pas particulièrement bon au hockey, j’étais complètement nul en musique, mais je me défendais bien au crayon, raconte-t-il. Mes camarades me demandaient de dessiner une moto ou un avion à réaction. Il y avait une forme d’admiration entourant ce don. J’y ai pris goût. »

Au-delà de sa popularité, il entretenait une réelle passion pour les images des magazines, des bandes dessinées ou des encyclopédies qui peuplaient la bibliothèque. Peu à peu, il a développé un intérêt pour les caricatures de La Presse et les dessinateurs Bosc et Siné, deux monuments découverts grâce au Paris Match, auquel ses parents étaient abonnés.

Malgré des efforts manifestes, il a longtemps eu l’impression de ne pas avoir de style. « Au début, je copiais mes idoles bédéistes : Gotlib, Franquin ou Peyo. Jusqu’à 15 ans, mon travail n’avait aucune personnalité. C’était un peu décourageant. J’avais l’impression que jamais mon style n’allait naître. »

Un jour, il a commencé à s’intéresser à d’autres formes d’arts visuels et à s’affranchir – sans le savoir – de ses anciens modèles. « Vers 25 ou 30 ans, comme par hasard, j’avais un style. Les gens reconnaissaient mon travail sans savoir que c’était de moi. J’avais presque de la misère à le croire. »

Depuis, il essaie de faire ses dessins avec le minimum de traits possibles. « Les gens apprécient d’abord l’idée dans un dessin. Ça ne me sert à rien de dessiner avec énormément de précision, si mon propos est imprécis. »

Des débuts tardifs

Les œuvres de Goldstyn (Le petit tabarnak, Azadah, L’arbragan, Jules et Jim, Les étoiles, Le tricot, etc.) se démarquent également par l’empathie qui en émane et le grand sens d’observation dont l’artiste fait preuve. « Enfant, j’imaginais la vie des gens que je croisais avec mes amis, se souvient Goldstyn. J’entrais dans une espèce de monde. »

Un détail suffisait pour le faire décoller. « Ça me vient sûrement de mes parents qui ont vécu la guerre. J’ai été bercé par leurs histoires sur la nourriture et les vêtements de l’époque, et comment ils ont échappé aux Allemands. Comme je voulais en savoir plus, je me suis nourri de détails sur l’histoire et je me suis intéressé à la géopolitique internationale. En ouvrant une boîte, je découvrais toujours d’autres tiroirs. »

Malgré des décennies d’illustrations pour les magazines et les livres de la famille des Débrouillards, il dit avoir fait ses premiers pas en littérature avec ses projets personnels en 2013 avec Le petit tabarnak. « J’écris sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme le racisme, l’amitié ou la consommation. Ce sont des histoires que j’ai besoin de raconter et des livres que je dois faire avant de mourir. En plus, contrairement au travail en magazines, je n’ai pas à les faire approuver à personne. »

En effet, bien qu’il cherche une réelle complicité avec ses éditeurs, le créateur aime avoir les coudées franches. « Comme je suis venu très tard à écrire mes histoires, mon éditeur constate que je sais où je m’en vais. Il passe parfois des commentaires sur certains détails, mais il me laisse mener ma barque. »

Deux têtes valent-elles mieux qu’une?

Si les illustrateurs-auteurs comme Jacques Goldstyn ne se font plus rares, il est néanmoins plus fréquent pour les maisons d’édition d’avoir à composer avec deux créateurs pour chaque album illustré.

Aux yeux de Marie Cadieux, il est plus facile de travailler avec les créateurs qui offrent un deux pour un. « L’horaire de production est souvent plus facile à suivre, parce que le projet arrive généralement très avancé dans les illustrations, affirme-t-elle. Cela dit, au niveau des interventions de la direction artistique, l’éditeur prend alors un siège arrière, tout en restant vigilant, présent et complètement complice. »

Pour sa part, Valérie Picard trouve qu’il est intéressant de travailler en duo. « Chaque artiste maîtrise sa spécialité, dit-elle. Je parle un langage avec une personne et je m’exprime autrement avec l’autre. » Cela dit, quand une personne fait tout, il se peut que cette dernière lui présente un texte et un storyboard très avancé, mais qu’il y ait des failles dans le scénario. « Je me sens alors très mal de les faire revenir en arrière, même si c’est nécessaire. »

Elle observe également que les auteurs-illustrateurs avec moins d’expérience ont souvent le réflexe d’écrire ce qu’ils vont illustrer. « Ça exige davantage d’accompagnement au niveau du texte. »

Une rencontre au sommet

L’éditrice montréalaise Valérie Picard évoque ici la nécessité que les auteurs et autrices laissent de l’espace aux illustrations. « Il faut une relation mots-illustrations, que les deux se répondent et se complètent, explique-t-elle. Le texte peut être une clé de lecture pour l’image et vice-versa. »

À l’occasion, l’auteur ou l’autrice peut laisser des indications sur ce que les illustrations pourraient être. « Parfois, c’est vraiment utile et intéressant, mais je recommande que ce soit minimaliste, précise Mme Cadieux. S’il y a une intrigue visuelle à créer, comme un ami imaginaire qui prendrait la forme d’une souris qui revient tout le temps, il faut le dire à l’illustratrice dès le départ. »

Cependant, trop de précisions peuvent rendre le travail contre-productif. « Quand un auteur crée des colonnes avec le texte d’un côté et des instructions trop appuyées de l’autre, ça restreint l’imaginaire », affirme Mme Cadieux.

En ce qui la concerne, Valérie Picard ne se gêne pas pour laisser des indices aux illustrateurs et illustratrices dans ses propres manuscrits ou dans ceux qu’elle édite. « Ça aide les autrices de voir ce que l’image pourra montrer et quels éléments ne pas répéter dans leur texte. Parfois, elles font des changements dans mes indications pour exprimer ce qu’ils préféreraient. Évidemment, les illustrations peuvent ensuite être modifiées librement. »

Elle se permet aussi d’élaguer certaines suggestions pour faciliter la compréhension ou de retirer les idées qui ne servent pas l’histoire. « Avec mon expérience, je comprends ce que ça prend pour écrire et illustrer, soutient l’éditrice de Monsieur Ed. Je me permets de filtrer les commentaires qui ne sont pas pertinents pour l’illustratrice. »

Quand Jacques Goldstyn travaille avec le texte d’autrui, il préfère ne pas y trouver d’indications, mais il renvoie des croquis très rapidement. « Je les montre à l’équipe. En général, ils n’ont presque rien à redire. Ils ne me poussent jamais à recommencer. » Le contraire le découragerait. « Comme c’est rare qu’on fasse beaucoup d’argent avec des livres, autant rester dans le plaisir. Je ne voudrais pas que ça devienne un fardeau sur mes épaules. »

Ironiquement, il se permet de commenter un texte à l’occasion. « Quand un illustrateur a suffisamment d’assurance, il peut suggérer à un auteur d’enlever un paragraphe, car on voit déjà ce qui est exprimé dans l’illustration. »

Si certaines personnes sont rébarbatives et refusent de toucher au texte, d’autres comprennent que les illustrations ne doivent pas illustrer tout ce qui se passe dans le livre. « Il faut faire des choix, cibler les moments forts et accepter, parfois, qu’on n’a pas besoin de texte, dit l’artiste. On voit que la chimie opère quand les créateurs se rejoignent. »

Provoquer la magie

Cette rencontre entre deux univers est le fruit des réflexions des éditeurs et éditrices. « Quand je lis un texte, il y a un film dans ma tête avec son propre style, dit Valérie Picard. J’observe ce qui émane du texte. Je me demande ce que le livre devrait partager au lecteur et si je veux que les illustrations dégagent la même chose que les mots, qu’elles viennent amplifier la poésie ou l’humour, ou qu’elles me disent autre chose. »

Marie Cadieux abonde dans le même sens. « Il y a des choses qui lèvent presque spontanément à la lecture. Pas forcément des noms d’illustrateurs, mais un style. Ensuite, on se demande qui peut convenir. »

Puisque Bouton d’or Acadie cherche à développer de nouveaux talents, la maison d’édition se réserve le droit d’entretenir une palette de styles d’illustrations passablement large. « Il me semble que chaque histoire et chaque plume mérite une approche qui lui convient », souligne l’éditrice acadienne.

Du côté de Monsieur Ed, une ligne visuelle doit être respectée. « Je ne travaillerais pas avec une personne qui ne correspond pas à ma ligne éditoriale ou dont le travail ne rejoint pas les besoins du projet, explique Valérie Picard. J’ai travaillé longtemps comme directrice artistique. Je suis habituée de décider des affaires », ajoute l’éditrice avec humour.

Habituellement, il est rare que les auteurs proposent des choix d’illustrateurs. « Je ne demande pas de suggestions à celles qui créent les récits, ajoute Mme Picard. Il faut dire que certaines sont plus visuelles que d’autres. Ce n’est pas tout le monde qui peut imaginer les images. »

Elle les implique toutefois dans son processus de sélection. « Lorsque vient le temps de choisir la personne qui illustrera un album, je leur dis que j’envisage telle personne, elles me disent que c’est génial et ce n’est jamais arrivé qu’elles s’opposent au choix. Je ne leur impose pas quelqu’un. »

Marie Cadieux ne voit pas les choses du même œil. « Les suggestions des auteurs peuvent devenir un dialogue très intéressant qui va provoquer des choses ou amener des gens qu’on connaît moins ou avec qui on n’a jamais travaillé. Je suis très ouverte aux idées. Dès qu’on me parle d’un artiste, je vais voir son travail. »

Que se passe-t-il quand l’idée est mauvaise? « Lorsque les suggestions conviennent moins ou qu’elles me donnent moins envie, j’explique ma perception aux auteurs, je fais d’autres suggestions et on trouve un moyen de se rejoindre, résume Mme Cadieux. Je n’ai jamais rencontré de résistance ou de malaise après avoir dit à une plume que son idée n’était pas optimale. »

Elle rappelle le rôle de la maison d’édition dans la bonification de l’œuvre. « On prend des risques. On investit des sous. Donc, il y a une direction artistique qui doit venir de nous. »

Se tourner vers le futur

Quand on questionne Valérie Picard sur l’avenir du livre illustré, elle rêve d’audace. « J’ai longtemps cru que le Québec était peu conventionnel en comparaison avec les livres produits aux États-Unis et dans le reste du Canada, mais quand je regarde ce qui se fait en Europe, je vois une bien plus grande variété de sujets et de styles artistiques là-bas », explique celle qui a reçu le prix du meilleur éditeur jeunesse en Amérique du Nord lors de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne.

Elle aimerait d’ailleurs produire des livres « ovnis » de temps en temps. « J’aime ça ne pas respecter les règles. Je veux publier des livres plus osés dans les thématiques et le traitement visuel, mais j’y vais tranquillement. Je dois balancer mes affaires pour éviter les projets qui ne vendent pas et garder la maison d’édition vivante. Mes désirs sont limités par les budgets limités, surtout que Monsieur Ed n’est pas encore une maison subventionnée. »

De son côté, Marie Cadieux voit – ou espère – une remontée du conte traditionnel. « Si je me fie au succès des films animés splendides, de la grande fantaisie et de la reprise des histoires classiques issues des contes, ces derniers temps, il me semble qu’on va bientôt assister à un retour du balancier en littérature. »

En parallèle, elle relève certains faux pas de son industrie qu’elle aimerait voir corrigés. « Une chose qui me trouble un peu, c’est le côté de plus en plus sombre et la signature visuelle très adulte qu’on donne aux illustrations jeunesse, dit-elle. J’ai parfois l’impression qu’on se fait plaisir et qu’on travaille moins avec le public jeunesse en tête. »

Jacques Goldstyn note quant à lui une dérive de la bien-pensance qui s’infiltre dans les arts comme un virus. « Je vois un danger quand j’entends les nouveaux curés nous dire comment penser, quoi dessiner et ce qu’on peut faire ou non. J’observe déjà de jeunes créateurs bien bridés qui ne font rien outrepasser et qui savent trop bien que leurs illustrations doivent compter tant de chaises roulantes, de personnages avec des lunettes ou des personnes racisées. Évidemment qu’il faut représenter la société dans laquelle on vit, mais il faut faire attention au politiquement correct. Il faut laisser les créateurs libres. »